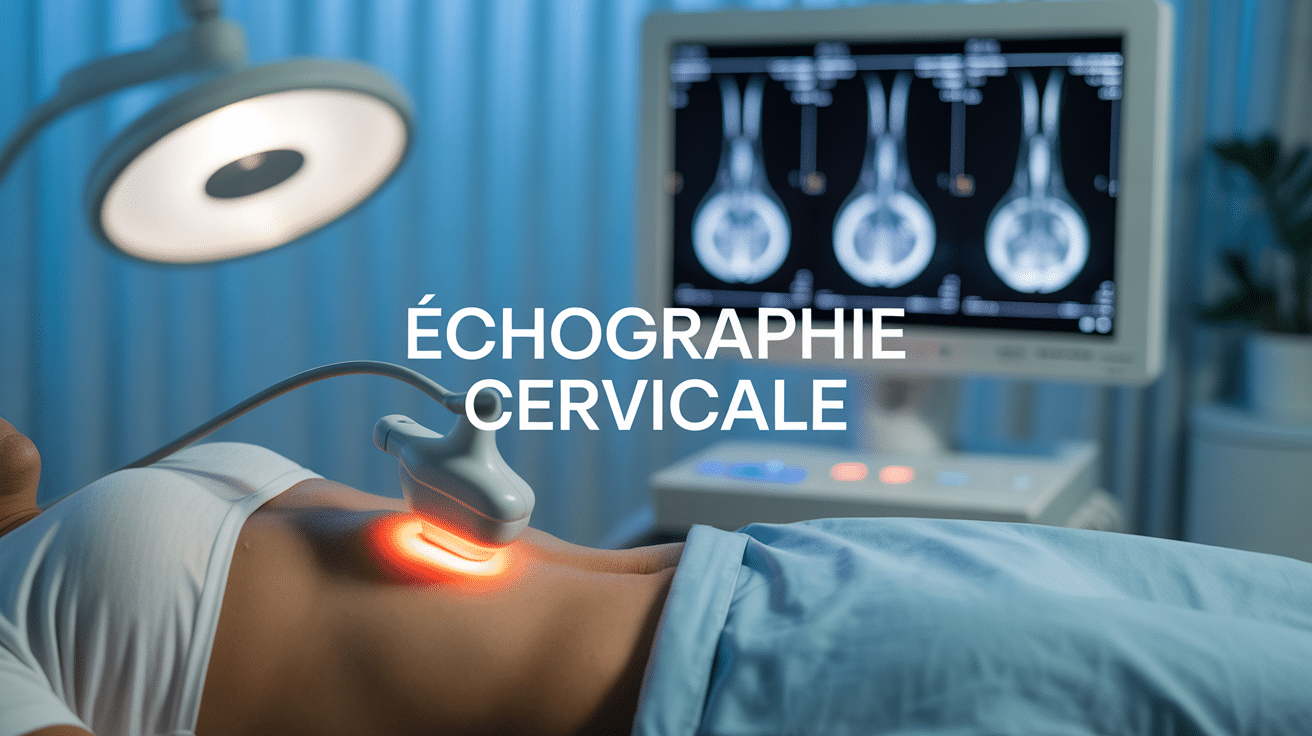

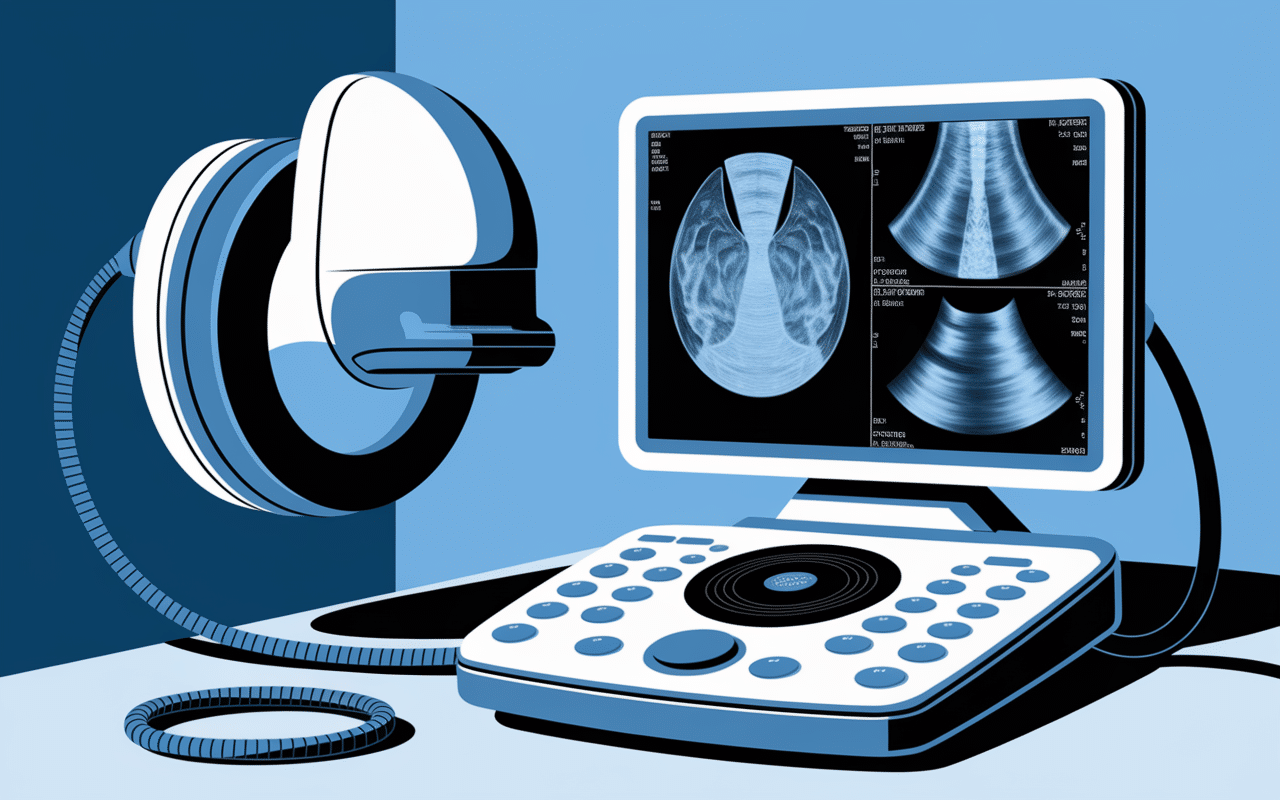

L’échographie cervicale est un examen médical d’imagerie qui permet d’explorer les structures du cou de manière non invasive. Cette technique utilise des ultrasons pour visualiser la thyroïde, les ganglions lymphatiques, les vaisseaux sanguins et les tissus mous de la région cervicale. Indolore et sans radiation, cet examen constitue un outil diagnostic de première intention pour de nombreuses pathologies du cou. Que vous ayez découvert une masse palpable, ressenti des douleurs persistantes ou que votre médecin souhaite surveiller un nodule thyroïdien, l’échographie cervicale vous apportera des réponses rapides et fiables.

À quoi sert l’échographie cervicale dans la médecine actuelle

L’échographie cervicale représente aujourd’hui l’examen de référence pour explorer les structures du cou. Cette technique d’imagerie médicale utilise des ondes ultrasonores pour créer des images en temps réel des organes et tissus cervicaux. Contrairement au scanner ou à la radiographie, elle n’expose pas le patient aux rayons X, ce qui en fait un examen particulièrement sûr.

Le principal avantage de cette méthode réside dans sa capacité à distinguer les différents types de tissus : liquides, solides, ou mixtes. Le radiologue peut ainsi différencier un kyste rempli de liquide d’un nodule solide, évaluer la vascularisation d’une lésion grâce au Doppler, et mesurer précisément les dimensions des structures observées.

Quels sont les motifs fréquents de prescription chez l’adulte

Chez l’adulte, l’échographie cervicale est principalement prescrite pour explorer les nodules thyroïdiens. Ces petites masses, souvent découvertes lors d’une palpation médicale ou ressenties par le patient lui-même, nécessitent une évaluation pour déterminer leur nature bénigne ou suspecte.

Les adénopathies cervicales constituent un autre motif fréquent. Ces ganglions lymphatiques augmentés de volume peuvent signaler une infection locale, une maladie systémique ou plus rarement une pathologie maligne. L’échographie permet d’évaluer leur taille, leur forme et leur structure interne.

L’examen est également indiqué en cas de douleurs cervicales persistantes, de sensation de gêne à la déglutition, ou de modification de la voix. Il peut révéler des anomalies des cordes vocales, des inflammations ou des compressions de structures nerveuses.

L’échographie cervicale chez l’enfant : raisons et précautions particulières

Chez l’enfant, l’échographie cervicale se concentre principalement sur la recherche d’anomalies congénitales. Les kystes du tractus thyréoglosse, les kystes branchiaux ou les malformations vasculaires sont des découvertes relativement fréquentes qui nécessitent une évaluation précise.

Les infections ORL récidivantes peuvent également justifier une exploration échographique pour rechercher des adénopathies réactionnelles ou des abcès cervicaux profonds. L’absence de radiation rend cet examen parfaitement adapté aux enfants, même très jeunes.

L’examen requiert souvent la présence des parents pour rassurer l’enfant. Le gel échographique peut être légèrement réchauffé pour améliorer le confort, et la durée de l’examen est généralement réduite pour maintenir la coopération du jeune patient.

L’échographie cervicale dans le suivi des pathologies thyroïdiennes

Pour les patients atteints de pathologies thyroïdiennes, l’échographie cervicale devient un examen de surveillance régulière. Elle permet de suivre l’évolution de nodules bénins, d’évaluer l’efficacité d’un traitement médicamenteux ou de détecter précocement une récidive après chirurgie.

La thyroïdite de Hashimoto, maladie auto-immune fréquente, bénéficie d’un suivi échographique pour surveiller l’évolution de l’inflammation et l’apparition éventuelle de nodules. De même, après une thyroïdectomie pour cancer, l’échographie recherche systématiquement des récidives locales ou des métastases ganglionnaires.

Déroulement concret, attentes et interprétation des résultats

Une séance d’échographie cervicale se déroule dans un environnement médical rassurant, généralement au sein d’un cabinet de radiologie ou d’un service hospitalier. L’examen ne nécessite aucune préparation particulière et peut être réalisé à tout moment de la journée.

Comment se déroule une séance d’échographie cervicale en pratique

Le patient est installé en position allongée sur le dos, la tête légèrement en extension pour dégager la région cervicale. Un coussin peut être placé sous les épaules pour améliorer l’exposition du cou. Le radiologue applique ensuite un gel échographique transparent sur la peau, qui facilite la transmission des ultrasons.

La sonde échographique, de petite taille et de forme ergonomique, est déplacée doucement sur la peau du cou. Le médecin explore méthodiquement chaque zone : lobe thyroïdien droit et gauche, isthme thyroïdien, chaînes ganglionnaires latérales et centrales, muscles et vaisseaux cervicaux.

Pendant l’examen, le radiologue peut demander au patient d’avaler sa salive ou de tourner légèrement la tête pour mieux visualiser certaines structures. L’ensemble de la procédure dure généralement entre 15 et 20 minutes et reste totalement indolore.

Que faut-il retenir lors de la remise du compte-rendu d’examen

Le compte-rendu d’échographie cervicale contient plusieurs informations essentielles. La description de la thyroïde inclut ses dimensions, son aspect échographique (homogène ou hétérogène), et la présence éventuelle de nodules avec leurs caractéristiques précises : taille, échostructure, vascularisation.

Pour les ganglions lymphatiques, le rapport mentionne leur localisation, leurs dimensions et leur aspect morphologique. Un ganglion normal présente une forme ovalaire avec un hile central visible, tandis qu’un ganglion pathologique peut être arrondi, hétérogène ou hypervascularisé.

| Élément observé | Aspect normal | Signes d’alerte |

|---|---|---|

| Thyroïde | Homogène, taille normale | Nodules suspects, hétérogénéité |

| Ganglions | Ovalaires, hile visible | Arrondis, hypervascularisés |

| Vaisseaux | Flux normal au Doppler | Sténose, thrombose |

Faut-il préparer quelque chose ou prendre des précautions avant l’examen

L’échographie cervicale ne nécessite aucune préparation spécifique. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun, de modifier son traitement habituel ou d’éviter certaines activités avant l’examen. Le patient peut manger, boire et prendre ses médicaments normalement.

Il est recommandé d’apporter les anciens examens d’imagerie (échographies, scanners, IRM) et les comptes-rendus médicaux antérieurs. Cette documentation permet au radiologue de comparer les résultats et d’évaluer l’évolution d’une pathologie connue.

Pour les femmes, il n’y a aucune contre-indication liée à la grossesse ou à l’allaitement. L’échographie utilise des ultrasons sans danger pour le fœtus ou le nourrisson.

Indications, utilité clinique et limites de la technique

L’échographie cervicale possède un champ d’application étendu mais connaît également certaines limites techniques qu’il convient de connaître pour optimiser son utilisation diagnostique.

Quelles pathologies peut-on détecter grâce à l’échographie cervicale

L’examen excelle dans la détection des pathologies thyroïdiennes. Il identifie les nodules thyroïdiens, évalue leur risque de malignité selon des critères échographiques précis (forme, contours, échostructure, calcifications), et guide les indications de cytoponction.

Les pathologies ganglionnaires sont également bien explorées : adénopathies infectieuses, inflammatoires ou tumorales. L’échographie Doppler évalue la vascularisation ganglionnaire, élément important pour le diagnostic différentiel.

D’autres pathologies peuvent être détectées : kystes congénitaux (kyste du tractus thyréoglosse, kyste branchial), tumeurs des parties molles, pathologies vasculaires (sténose carotidienne, thrombose jugulaire), ou encore pathologies salivaires pour les glandes sous-maxillaires accessibles.

L’échographie cervicale suffit-elle à établir un diagnostic définitif

Bien que très performante, l’échographie cervicale ne peut pas toujours établir un diagnostic de certitude. Pour les nodules thyroïdiens suspects, une cytoponction échoguidée reste souvent nécessaire pour obtenir un diagnostic histologique précis.

De même, un ganglion d’aspect atypique peut nécessiter une biopsie ou des examens biologiques complémentaires (sérologies, immunophénotypage) pour confirmer sa nature. L’échographie oriente le diagnostic mais doit souvent être complétée par d’autres investigations.

L’interprétation des résultats dépend également de l’expérience de l’opérateur et de la qualité de l’équipement utilisé. Certaines lésions de petite taille ou situées en profondeur peuvent échapper à la détection échographique.

Quand faut-il envisager d’autres examens complémentaires du cou

Le scanner cervical avec injection de produit de contraste est indiqué lorsque l’échographie ne permet pas d’explorer suffisamment les structures profondes du cou ou en cas de suspicion de pathologie maligne nécessitant un bilan d’extension.

L’IRM cervicale offre une meilleure résolution pour l’étude des tissus mous et s’avère particulièrement utile pour l’exploration des tumeurs des glandes salivaires, des pathologies nerveuses ou des malformations vasculaires complexes.

La scintigraphie thyroïdienne complète l’échographie pour évaluer le fonctionnement des nodules thyroïdiens, tandis que la TEP-scanner peut être nécessaire dans le bilan d’extension de certains cancers cervicaux.

En conclusion, l’échographie cervicale constitue un examen de première intention incontournable pour l’exploration des pathologies du cou. Sa facilité de réalisation, son innocuité et sa performance diagnostique en font un outil précieux pour le médecin et rassurant pour le patient. Bien qu’elle puisse nécessiter des examens complémentaires dans certains cas, elle permet dans la majorité des situations d’orienter efficacement le diagnostic et d’adapter la prise en charge thérapeutique.

- Colpotrophine ovule : usages, posologie, effets et précautions à connaître - 10 février 2026

- Hernie inguinale opération : étapes, risques, douleurs et récupération - 10 février 2026

- Climax ménopause avis forum : ce qu’il faut vraiment savoir - 6 février 2026