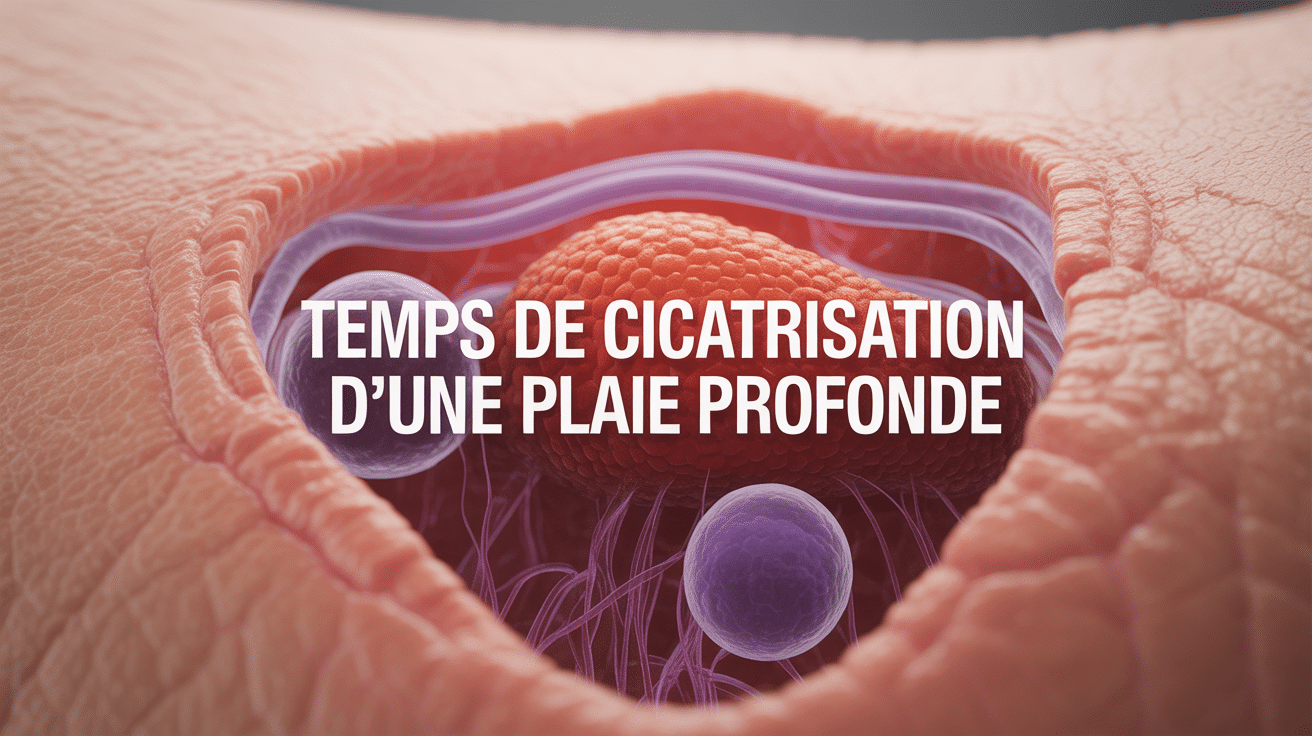

Quand une blessure profonde survient, la première préoccupation concerne souvent la durée de guérison. Le temps de cicatrisation d’une plaie profonde varie généralement de 2 semaines à plusieurs mois selon la profondeur, la localisation et votre état de santé général. Cette différence s’explique par la complexité du processus de réparation tissulaire qui implique plusieurs phases successives et de nombreux facteurs individuels.

Comprendre le processus de cicatrisation d’une plaie profonde

La cicatrisation d’une plaie profonde suit un mécanisme biologique précis qui détermine directement la durée de guérison. Contrairement aux blessures superficielles, ces plaies atteignent le derme profond ou l’hypoderme, nécessitant une reconstruction complète des tissus.

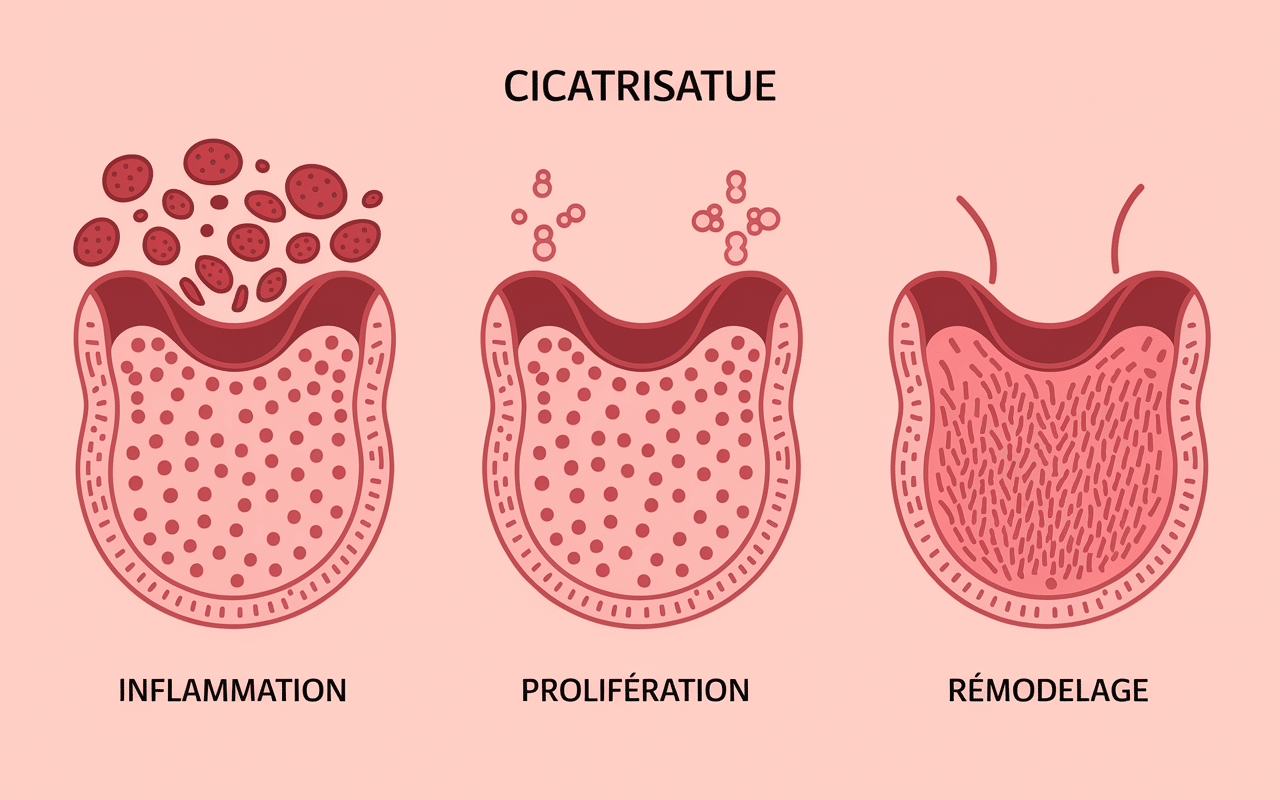

Les phases de cicatrisation expliquées simplement et clairement

La guérison se déroule en trois étapes distinctes qui se chevauchent partiellement. La phase inflammatoire dure 3 à 5 jours et permet l’arrêt du saignement grâce à la formation d’un caillot. Les globules blancs nettoient la plaie des débris et bactéries.

La phase de prolifération s’étend sur 3 semaines environ. Les cellules se multiplient pour combler la perte de substance tandis que de nouveaux vaisseaux sanguins se forment. Cette étape détermine largement la vitesse de fermeture de la plaie.

Enfin, la phase de remodelage peut durer plusieurs mois à années. Le collagène se réorganise pour renforcer la cicatrice, qui gagne progressivement en résistance jusqu’à atteindre 80% de la solidité initiale de la peau.

Pourquoi chaque blessure évolue-t-elle différemment selon les patients ?

L’âge constitue un facteur déterminant : un enfant cicatrise généralement deux fois plus vite qu’une personne de 70 ans. Chez les seniors, la production de collagène diminue et la circulation sanguine se ralentit, prolongeant chaque phase de guérison.

L’état nutritionnel influence également le processus. Une carence en protéines, vitamine C ou zinc retarde la formation de nouveaux tissus. Les maladies chroniques comme le diabète perturbent la microcirculation et augmentent le risque d’infection, facteurs qui allongent considérablement la cicatrisation.

Le rôle des soins locaux dans le temps de fermeture d’une plaie

Un nettoyage quotidien à l’eau et au savon doux élimine les bactéries sans agresser les tissus en formation. L’application d’un pansement adapté maintient un environnement humide favorable à la migration cellulaire tout en protégeant des contaminations externes.

Le choix du pansement influence directement la vitesse de guérison. Les pansements hydrocolloïdes ou hydrogels accélèrent la cicatrisation de 30 à 50% par rapport aux compresses sèches traditionnelles en maintenant l’humidité optimale.

Combien de temps faut-il en moyenne pour cicatriser une plaie profonde ?

Les délais de cicatrisation varient considérablement selon la nature et l’étendue de la blessure. Ces estimations permettent d’avoir des repères concrets pour évaluer l’évolution de votre plaie.

Quels délais observer pour une plaie qui n’est pas superficielle ?

| Type de plaie profonde | Temps de fermeture | Cicatrisation complète |

|---|---|---|

| Coupure nette de 2-3 cm | 10-14 jours | 4-6 semaines |

| Plaie déchiquetée | 3-4 semaines | 2-3 mois |

| Brûlure profonde | 4-8 semaines | 3-6 mois |

| Ulcère de jambe | 2-6 mois | 6-12 mois |

La fermeture superficielle de la plaie ne signifie pas une guérison complète. La consolidation interne continue pendant des semaines supplémentaires, période durant laquelle la cicatrice reste fragile et susceptible de se rouvrir en cas de tension excessive.

Pourquoi certains types de plaies mettent-ils plus de temps à guérir ?

Les plaies infectées voient leur temps de cicatrisation multiplié par 2 à 3. Les bactéries détruisent les nouveaux tissus formés et entretiennent l’inflammation, bloquant le passage à la phase de prolifération.

La localisation joue un rôle crucial. Les plaies situées au niveau des membres inférieurs cicatrisent plus lentement en raison d’une circulation veineuse moins efficace et d’une pression hydrostatique élevée. Les zones de flexion comme les articulations subissent des tensions répétées qui retardent la consolidation.

Les plaies post-chirurgicales profondes suivent des délais spécifiques selon l’intervention. Une laparotomie nécessite 6 à 8 semaines de consolidation tandis qu’une thoracotomie peut demander 3 mois en raison des mouvements respiratoires constants.

Facteurs qui retardent ou améliorent la cicatrisation d’une plaie profonde

Votre mode de vie influence directement la vitesse de guérison. Adopter les bons réflexes nutritionnels et éviter certains comportements peut réduire significativement le temps de cicatrisation.

Comment l’alimentation et l’hydratation influent-elles sur la guérison ?

Les protéines constituent la base de la reconstruction tissulaire. Un apport de 1,2 à 1,5 gramme par kilo de poids corporel par jour optimise la synthèse de collagène. Les viandes, poissons, œufs et légumineuses fournissent les acides aminés essentiels à la réparation.

La vitamine C participe à la formation du collagène. Une carence ralentit la cicatrisation et fragilise la cicatrice. Les agrumes, kiwis, poivrons et brocolis apportent les 90 à 110 mg quotidiens recommandés. Le zinc accélère la division cellulaire : huîtres, germe de blé et graines de courge en sont de bonnes sources.

Une hydratation de 1,5 à 2 litres par jour maintient l’élasticité cutanée et facilite les échanges cellulaires. La déshydratation épaissit le sang, réduisant l’apport d’oxygène et de nutriments aux tissus en formation.

Tabac, stress, maladies chroniques : faut-il s’inquiéter pour sa cicatrisation ?

Le tabagisme divise par deux la vitesse de cicatrisation. La nicotine provoque une vasoconstriction qui réduit l’oxygénation des tissus tandis que le monoxyde de carbone altère le transport d’oxygène. L’arrêt du tabac, même temporaire, améliore rapidement la guérison.

Le stress chronique élève le cortisol sanguin, hormone qui ralentit la division cellulaire et affaiblit le système immunitaire. Les techniques de relaxation, l’activité physique adaptée et un sommeil suffisant favorisent un environnement hormonal propice à la réparation.

Le diabète non équilibré multiplie par 3 le risque de retard de cicatrisation. Un taux de glycémie élevé endommage les petits vaisseaux et altère la fonction des globules blancs. Un contrôle glycémique strict avec une hémoglobine glyquée inférieure à 7% optimise les conditions de guérison.

Bien surveiller et réagir face aux complications de cicatrisation

Reconnaître précocement les signes de complications permet d’éviter des retards importants ou des séquelles définitives. Une surveillance attentive s’impose durant les premières semaines.

Quand faut-il consulter sans attendre après l’apparition d’une plaie profonde ?

Consultez en urgence si la plaie présente une rougeur s’étendant au-delà de 2 cm autour des bords, accompagnée de chaleur et de douleur pulsatile. Ces signes évoquent une infection bactérienne nécessitant un traitement antibiotique rapide.

Un écoulement purulent verdâtre ou malodorant, de la fièvre supérieure à 38°C ou des traînées rouges remontant le long d’un membre signalent une infection grave pouvant évoluer vers une septicémie. Une prise en charge hospitalière devient alors nécessaire.

L’ouverture spontanée d’une plaie en cours de cicatrisation ou l’apparition de tissus noirs (nécrose) imposent également une consultation immédiate pour éviter l’extension des dégâts.

Que faire si la cicatrisation semble anormalement longue ou difficile ?

Une plaie qui ne montre aucun signe d’amélioration après 2 semaines de soins appropriés nécessite un bilan médical. Le médecin recherchera une cause sous-jacente : infection latente, corps étranger, trouble de la coagulation ou maladie auto-immune.

Des examens complémentaires peuvent s’avérer nécessaires : prélèvement bactériologique, bilan nutritionnel, contrôle glycémique ou imagerie pour éliminer une atteinte profonde. Un traitement spécialisé en milieu hospitalier sera parfois proposé, utilisant des pansements actifs, la thérapie par pression négative ou la chirurgie reconstructrice.

N’hésitez jamais à solliciter un second avis médical en cas de doute. Une prise en charge précoce des complications évite souvent des séquelles fonctionnelles ou esthétiques importantes.

- Cortisol et prise de poids : comment ce lien impacte votre silhouette - 25 février 2026

- Prix des cigarettes en espagne en 2024 : ce qu’il faut vraiment savoir - 24 février 2026

- Maté bienfaits : ce que cette boisson apporte vraiment à votre santé - 24 février 2026